47県庁所在地の覚え方 暗記法

日本には47都道府県それぞれに県庁・都庁・府庁・道庁というものがあり、その所在地がしばしばテストに出たりします。県庁の所在地というのは絶対的な物ではなく、時とともに所在地が移ることもある物です。

実際に埼玉県は市町村の合併により、県庁所在地が浦和市からさいたま市へ移りました。 こちらに載せている県庁所在地名は2020年8月現在の物です。

県庁所在地の住所や電話番号の一覧は県庁所在地の一覧に詳しい情報があります。

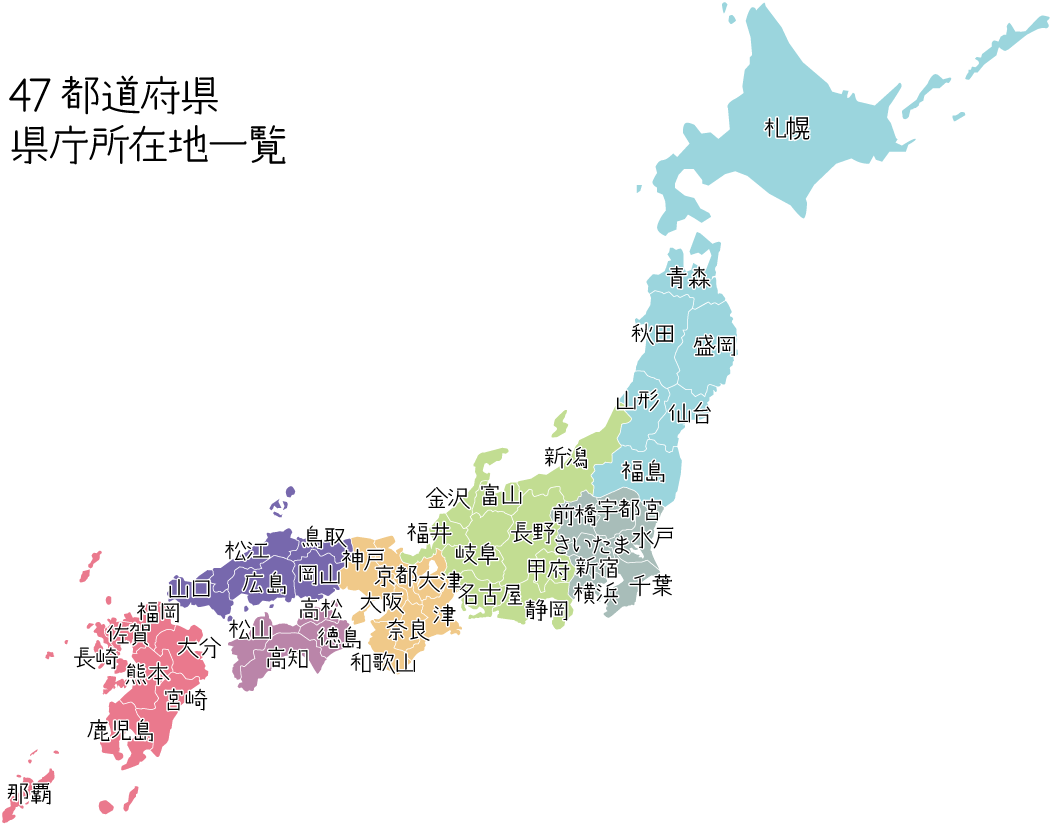

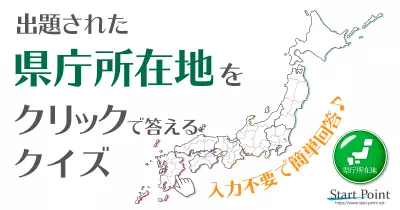

県庁所在地 47都道府県 一覧 地方区分別日本地図

まずは、日本地図を見ながら47の県庁所在地の位置と名前を見てみましょう。

日本地図は色ごとに地方区分に分かれており、都道府県名ではなく、県庁所在地名が振ってあります。

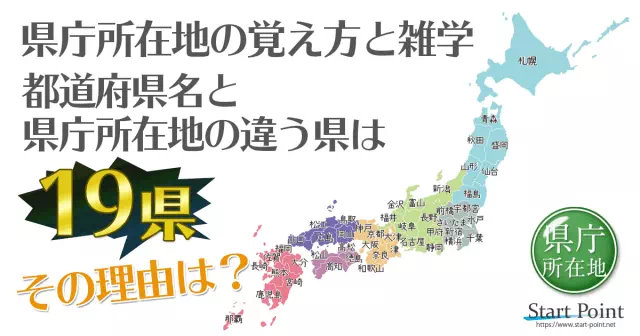

県庁所在地の覚え方のコツは都道府県と違う県を覚える

県庁所在地には都道府県名と同じ都市にあるところと、全然違う所の2種類があります。

県庁所在地の都市名と都道府県名が異なる19個の都市名を覚えれば、県庁所在地を覚えたも同然!

また、県庁所在ロックンロールという歌があるので、それを覚えてしまえば県庁所在を覚えられます。

こっちのほうが覚えやすくてお勧めです。

地方区分ごとに都道府県名と県庁所在地の都市名をリスト化

都道府県名と異なる都市名は黄色の背景色で太字で表示しています。

この黄色い19個の都市名を覚えてしまいましょう。

| 北海道・東北地方 | |

|---|---|

| 北海道 | 札幌市 |

| 青森県 | 青森市 |

| 岩手県 | 盛岡市 |

| 宮城県 | 仙台市 |

| 秋田県 | 秋田市 |

| 山形県 | 山形市 |

| 福島県 | 福島市 |

| 関東地方 | |

|---|---|

| 茨城県 | 水戸市 |

| 栃木県 | 宇都宮市 |

| 群馬県 | 前橋市 |

| 埼玉県 | さいたま市 |

| 千葉県 | 千葉市 |

| 東京都 | 新宿区 |

| 神奈川県 | 横浜市 |

| 中部地方 | |

|---|---|

| 新潟県 | 新潟市 |

| 富山県 | 富山市 |

| 石川県 | 金沢市 |

| 福井県 | 福井市 |

| 山梨県 | 甲府市 |

| 長野県 | 長野市 |

| 岐阜県 | 岐阜市 |

| 静岡県 | 静岡市 |

| 愛知県 | 名古屋市 |

| 近畿地方 | |

|---|---|

| 三重県 | 津市 |

| 滋賀県 | 大津市 |

| 京都府 | 京都市 |

| 大阪府 | 大阪市 |

| 兵庫県 | 神戸市 |

| 奈良県 | 奈良市 |

| 和歌山県 | 和歌山市 |

| 中国地方 | |

|---|---|

| 鳥取県 | 鳥取市 |

| 島根県 | 松江市 |

| 岡山県 | 岡山市 |

| 広島県 | 広島市 |

| 山口県 | 山口市 |

| 四国地方 | |

|---|---|

| 徳島県 | 徳島市 |

| 香川県 | 高松市 |

| 愛媛県 | 松山市 |

| 高知県 | 高知市 |

| 九州・沖縄地方 | |

|---|---|

| 福岡県 | 福岡市 |

| 佐賀県 | 佐賀市 |

| 長崎県 | 長崎市 |

| 熊本県 | 熊本市 |

| 大分県 | 大分市 |

| 宮崎県 | 宮崎市 |

| 鹿児島県 | 鹿児島市 |

| 沖縄県 | 那覇市 |

都道府県名と県庁所在地が不一致な県抽出

上記にある都道府県名と県庁所在地不一致な県名と、県庁所在地名をまとめました。(都道府県コード順) 全19都道府県

| 不一致な県 | |||

|---|---|---|---|

| 北海道 | 札幌市 | 山梨県 | 甲府市 |

| 岩手県 | 盛岡市 | 愛知県 | 名古屋市 |

| 宮城県 | 仙台市 | 三重県 | 津市 |

| 茨城県 | 水戸市 | 滋賀県 | 大津市 |

| 栃木県 | 宇都宮市 | 兵庫県 | 神戸市 |

| 群馬県 | 前橋市 | 島根県 | 松江市 |

| 埼玉県 | さいたま市 | 香川県 | 高松市 |

| 東京都 | 新宿区 | 愛媛県 | 松山市 |

| 神奈川県 | 横浜市 | 沖縄県 | 那覇市 |

| 石川県 | 金沢市 | ||

都道府県名と県庁所在地名が一致しない都道府県の覚え方

記憶術と呼ばれる暗記法があるんですが、それを使って覚える方法を紹介していきます。

それがどんなものかをまず、説明します。

人が物事を記憶するときに、ただの文字や数字として覚えられるのは7桁~10桁くらいと言われています。

意味のない数字「957615782」これを覚えてくださいと言われてもなかなかに困難ですよね。

これが、記憶したい物事と紐づける記憶があると、各段に思い出しやすく、覚えやすくなるんです。

なので、エピソード記憶を使って県庁所在地を覚えていきましょう!

知名度の高い都市名と覚えやすい県庁所在地

県名不一致でも有名な都市名に県庁所在地がある都道府県は確実に押さえておきましょう。

北海道は札幌市

日本の一番上にいる北海道の県庁所在地は札幌市です。

北海道の地名は特徴的で覚えやすいので確実に押さえておきましょう。

岩手県は盛岡市

わんこそばで有名な岩手県の盛岡市。

個人的に岩手県を盛岡県と間違えることがあるほど、私の中で盛岡市の認知率は高めです。

埼玉県はひらがなでさいたま市

埼玉県は県庁所在地がひらがなです。

もともと浦和市が県庁所在地だったのですが、市町村合併を経て、さいたま市になりました。

東京都は新宿区

東京の都庁所在地は、眠らない町で有名な新宿区にあります。

歌舞伎町で有名な新宿区です。

東京の都庁所在地は「新宿区」です。大事なことなので二回言いました。

東京の都庁は東京じゃないのかという説への反論は、このページの下の方で詳しく書いてあります。

神奈川県は横浜市

関東一都六県のなかでオシャレスポットの集まる神奈川県の県庁所在地は横浜市です。

横浜ベイスターズや、横浜中華街など、有名な観光スポットの多い人気のエリアですね。

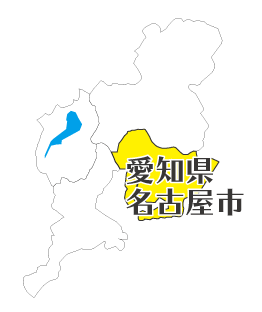

愛知県は名古屋市

中日ドラゴンズでおなじみの中部地方の雄、愛知県の県庁所在地は「名古屋市」です。

人気の観光スポットには、金の鯱(しゃちほこ)で有名なお城、名古屋城があります。

兵庫県は神戸市

古くから貿易港と名高い神戸港や、高級食材としても有名な神戸牛が有名な「神戸市」が、兵庫県の県庁所在地です。

有馬温泉という日本三古湯の1つに数えらえる温泉もあります。

沖縄県は那覇市

沖縄は日本の最南端という特徴もあり、那覇市という都市名をニュースなどでもよく目にすると思います。

沖縄、那覇市はわりと刷り込まれている県庁所在地ではないかとおもいますので、ここもしっかり覚えましょう。

おきなわ なはなは!

日本史・歴史で有名な都市の県庁所在地

日本史や歴史が好きな方にはおなじみの藩名が県庁所在地になっている都道府県です。

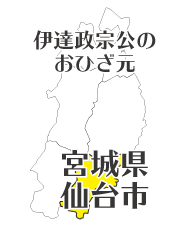

宮城県:仙台市 伊達政宗のおひざ元

宮城県は伊達政宗公の藩領だったところで、仙台藩がありました。

独眼竜の仙台藩です。

石川県:金沢市 前田利家が領主

石川県にあるお城の名前が「金沢城」です。

兼六園と共に人気の観光スポットになっています。

茨城県:水戸市 言わずと知れた水戸黄門

茨城県は水戸黄門でおなじみの水戸市が県庁所在地になります。

水戸納豆など地名の付いた特産品などもありますね。

山梨県:甲府市 武田信玄で有名なところ

風林火山で有名な武田信玄のおひざ元、山梨県。

もともとは「甲斐(かい)の国」と呼ばれていまして、甲斐の府中で甲府(こうふ)となったのが地名の由来です。

府中というのが何なのかと言うと、令制国(旧国名)での国府があったところを指します。

今で言う県庁所在地と言ってもいいのではないかと思いますj。

甲斐の国の府中にあるから「甲府市」となります。

名称が似ている「津」と「大津」の覚え方

大きな都市は聞いたことのある都市名がついているのでなんとなくなじみがあると思います。

名称が似ている県庁所在地の覚え方です。

「三重県:津」と「滋賀県:大津」の覚え方

この中で間違えやすいのが、「津」と「大津」。

名称が似ており、隣接県にあるので間違えないようにしましょう。

三重県は津市

「津」は三重県の県庁所在地で、一番短い県庁所在地名という特徴があります。

三重の津は日本一短い県庁所在地、というエピソードとともに覚えてください。

滋賀県は大津市

滋賀県と言えば日本一大きい琵琶湖がありますので、大きい湖があるほうが「大津」と覚えましょう。

語呂合わせで覚える県庁所在地

特徴と県庁所在地が結び付きづらい都道府県は語呂合わせで覚えていきましょう。

栃木県は宇都宮市

栃木県の宇都宮市は、餃子の覇権を静岡県の浜松市と争っている、日本有数の餃子の街です。

ここは、雑学としても抑えておきたいポイントです。宇都宮は餃子の街。

そこにちなんで、ギョウザをうつのみや。

すみません、ギョウザは打つものじゃないという、言わんとしてることはわかるんですけどね、そこは、まぁ、ギョウザの皮を作るとき小麦粉を打ったりたたいたりすることもあるじゃないですか。

正しいかどうかより、インパクトの方が重要なので、暗記に関しては。

群馬県は前橋市

群馬県の前橋市しは、ぐんま-まえばし と、うまい具合にしりとりになっているので、縮めて「ぐんまえばし」と覚えます。

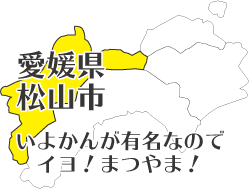

愛媛県は松山市

愛媛県と言えば、伊予柑(いよかん)が特産品で、「ポンジュース」が有名です。

愛媛と言えば伊予柑 → イヨ!松山!これで覚えましょう!

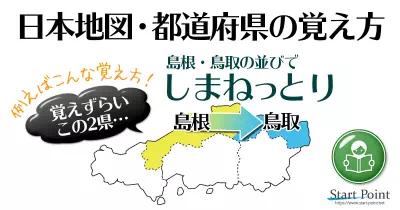

島根県は松江市

松江市は覚えるのがなかなか難しいですね。

ちょっと由来を見てみましょう。

地名の由来は、慶長16年(1611年)堀尾吉晴が亀田山に城を築き、白潟・末次の二郷をあわせて松江と称したことにはじまります。

※松江市ホームページより引用

なんか、松江じゃなくてもよかったじゃないかと言いたくなる由来ですね。

堀尾吉晴がそう名付けただけという理由なので、ここから記憶を定着させるのは難しそうなので、別の方法を探ります。

しまねぇ 、まつえく する。

これで覚えてください!

島根にいるしま姉(しまねぇ)がマツエク(つけまつげの別称)している、という語呂合わせで。

香川県は高松市

香川県の高松市が一番覚えづらいかもしれんですね。

うどん県の別名をを誇る香川県ですが、うどんで有名なのは讃岐(さぬき)なので、ここは間違えないように注意です。

さぬき市は県庁所在地ではないのです。

高松市。覚えづらいところは香川県の高松市と覚えましょう。

特徴のない県庁所在地は四国にあるうどん県の県庁所在地「高松市」。

ないことをなげくよりもそれをプラスに捉えて、覚えづらいのは高松市で!

県庁所在地が覚えられたかテストで確認!

県庁所在地がちゃんと覚えられたかテストで確認してみましょう!

無料で楽しめる県庁所在地を答える2種類のクイズです!

県庁所在地と都道府県名が違う都道府県の日本地図 無料素材

県庁所在地を覚えるのにプリントアウトして使える日本地図のPDFファイルを用意してます。

小学生の勉強に使える、書いて覚えられる日本地図の白地図もあります

県庁所在地名を答えるテストや、都道府県名を答えるテスト対策などにご自由にお使いください

この2つの日本地図以外にも無料で使える日本地図があります

県庁所在地名が記載された日本地図や、都道府県名が記入された日本地図の素材が、プリントアウトしやすいPDFファイルと、WEB上で使いやすPNGファイルの2種類があります。

都道府県、日本地図の覚え方はこちらのページがオススメ

県庁所在とと合わせて覚えたい47都道府県のおもしろい覚え方を提唱しているページがこちらです。

都道府県名と県庁所在地名が不一致な県の理由

都道府県名と県庁所在地名が不一致な県は19県あります。よーくみると、関西方面は一致率が高く、関東より上の件ほど不一致率が高いです。

九州地方に関してはすべての県が都道府県名と、県庁所在地名が一致しています。沖縄は那覇なので気を付けてください。

次に関東地方7県は「千葉県」以外がすべて不一致です。地方区分ごとに特色があるんですよね。

その理由は江戸時代の終わり、幕末にさかのぼります

俗説であることあらかじめお断りを入れておきますが、この状況には面白い話がありまして。

都道府県が置かれたのは「廃藩置県」のあとのこと。廃藩置県が「藩」を辞めて「県」を置くというものなので当たり前なんですが。これが明治時代のころのお話です。

明治の一つ前までがいわゆる江戸時代。徳川幕府がまだあったころで、徳川将軍を頂点にした江戸時代です。それが最後の将軍、15代徳川将軍の徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)の大政奉還によって徳川幕府は終了しました。

大政奉還までは一応、平和に進んでいたのですが、1つの時代が終わるというのは簡単なものではなく、旧勢力が力を保ったままだと、軋轢が生じるわけですよ。

権力を握っていた「社長」が社長を辞めても「会長」として会社にいられたら思うようにやりにくい、という現代社会にも通ずる感覚です。ようするに徳川慶喜を筆頭とする旧幕府軍が邪魔なわけです。

新しくつくられた政府は、旧幕府軍を倒すために、「王政復古の大号令」を行い「新政府の樹立」を宣言し、それが鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争とつながり、旧幕府軍を倒した新政府が誕生します。

新政府軍の県は県庁所在地がそのまま、旧政府軍の県は別名になった

ここからがやっと本題なんですが、この新政府軍のあった「藩」は都道府県名と県庁所在地名が一致しており、旧幕府側の「藩」は県庁所在地と県名が別になった。という理由です。

新政府軍の中心となった藩は、今の都道府県名でいうと「鹿児島県(薩摩藩)」「山口県(長州藩)」「高知県(土佐藩)」。他には「熊本県(肥後藩)」「佐賀県(肥前藩)」など九州、四国などに多くありました。いわゆる官軍です。

江戸幕府のあった関東地方は不一致率が高いのもこれが理由だといわれるとなんか納得しますよね。あくまで俗説なので公式にそうだというわけではないのですが、面白い一説としてご紹介しました。

ちなみに、廃藩置県によって、大きい「藩」は分割されたり、小さい「藩」は合併したり、色々調整が入っており、藩の数と都道府県の数も一致はしてないので、県名と藩名のズレは起きてしまいます。

聞けば納得 県庁所在地雑学のご紹介

県庁所在地についての雑学をご紹介します。

一番短い県庁所在地名は?

三重県にある「津」が一番短い県庁所在地名になります。漢字でも、ひらがなでも1文字なので覚えやすいですね。三重県は「津(つ)」と覚えてください。

ちなみに三重県のお隣の滋賀県の県庁所在名は「大津(おおつ)」です。セットで覚えておきましょう。

県庁所在地は県の中で一番人口が多い都市?

これはそうとは限りません。人口は時代と街の発展によって変わってきますし、人口が増えたところで県庁は移動できないので、すぐに違うとわかりますね。

実際に、群馬県の県庁所在地である前橋市よりも高崎市のほうが人口が多かったり、静岡県の静岡市よりも浜松市のほうが多いです。他には、福島県、三重県、山口県などが当てはまります。(2019年7月現在)

東京の都庁所在地は東京?いいえ、新宿区です

県庁所在地クイズを作った時によく言われたことで、「東京の県庁所在地は東京」だと

都庁のほうにもこの質問が良くあるらしく、都庁のホームページにも回答がありますが、新宿区ですと明記されております。

東京の県庁所在地についての回答の転載

都民や全国の皆様から、お問い合わせの多い「東京の県庁(都庁)所在地はどこか」という疑問にお答えします。

結論から申しますと、

(1)都道府県庁の位置は、条例でこれを定めるよう、地方自治法で定められている。

(2)東京都では「東京都庁の位置を定める条例」により、東京都新宿区西新宿二丁目と定めている。

ということになります。それでは、一般的に「東京都の県庁所在地は『東京』である」という、認識はどこから来ているのでしょうか。

それは、おそらく学校などで使っている地図上の表記が、「東京」となっているためだと考えられます。国土地理院の発行する50万分の1の地図には、作成上のきまりがあります。(図式適用規程という。)

この中に、「市町村の名称はすべて表示する。」「都道府県庁の位置は◎で表示する。」という決まり事があります。

ところが、東京の場合は◎の表示の脇に「東京」と記載があります。国土地理院へ確かめたところ、「東京の23区は市町村ではないので名称を記載していないが、便宜上東京23区の総称として「東京」という表示をしたのではないか。」との話でありました。

また、現在の23区の存する区域が、昭和18年まで東京市と呼ばれていたため、その名残りではないかとも考えられます。

ちなみに、都庁の住居表示は次の通りです。〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

・・・以上都庁の所在地についてのお知らせでした。

上記回答にもある通り、地図上の表記は便宜上「東京」になっているようなのですが、都庁が建っている市区町村名は「新宿区」になります。

というわけで、ご理解ご納得いただけますと幸いです。

東京都庁は見学・観光できる

新宿区にある東京都庁は、予約不要で見学することができます。

都営地下鉄大江戸線 都庁駅前というその名の通りの地下鉄の駅がありまして、駅と直結しています。

東京都庁の見どころ 展望室

都庁なんかみても面白くないと思いがちですが、ビルが大きくて地上202メートルの展望室から東京を一望できる展望室があります。

しかも入館無料で、夜中の23時まで楽しめます。(入館締め切りは22:30)

新宿駅からも徒歩10分程度なので、歌舞伎町や新宿アルタからでも歩いてこれます。

新宿公園からもほど近いので、ふらっと訪れると意外と時間がつぶせるスポットです。

都道府県制になるまえの令制国一覧リストはこちら

都道府県制度が敷かれるまえの令制国(旧国名)リストもこちらのページにあります。

令制国名を答える令制国クイズも添えておきますね。めちゃむずです。

LINEで送る

LINEで送る Tweetする

Tweetする Facebook

Facebook