将棋で父親に勝った。

以前、日記で死ぬまでに父親に将棋で勝利したい、という目標立てて、「ぴよ将棋」でひたすらCPU相手に将棋を打つ日々を過ごしていました。その結果勝利!目標を思っていたよりもずっと早く達成しました。

とは言え、不意打ち的な勝利であることはなんとなく自分でわかっているのでもう少し本気でぶつかって勝ちたいと思います。

ちなみにどうやって勝ったかというと、最近将棋界で一大ブームを巻き起こしている「雁木戦法」で戦いました。

私の父親はそんなに将棋が好きというほどでもない気がしていて、最近流行りの戦法はあまり詳しくないと踏んで、マイナー戦法だった雁木で攻めたら対策とれずに戦えるんじゃないかという狡い(こすい)考えと、単純にマイナー戦法(今はそうでもないですが)を覚えたかったため。

最近は雁木戦法が流行っているのでどんどん雁木系の本が出てくると思いますが、私が購入したときはこの本くらいしか良さそうな本がありませんでした。

雁木の手筋と狙いが丁寧に解説されているので勉強になりました。遠見の角と飛車、銀、桂馬で攻めまくる。うまくはまると気持ちいいです。

ちなみに私の棋力はぴよ将棋の「2級」です。大したことないわけですね。とりあえず、父親と本気で戦えるくらいになれたのでひとまず良かったです。

ちなみに日記に書いた将棋盤の入手経路は会社にあって誰も使ってなかったからもらってきた。という何とも言えない理由でした。別に誰かと将棋打ちたかったからじゃなかったっていうね。

平成29年は将棋の話題が盛りだくさん

今年ほど将棋に注目が集まった年もあまりないですね。藤井聡太さんの29連勝、加藤一二三名人の引退、羽生永世七冠達成。茶の間でいろいろと話題になりました。

ひふみんこと加藤一二三名人の通り名「神武以来の天才」という言葉を「じんむいらいのてんさい」と読んでいて、神武という将棋の強い人が昔はいたんだなぁ、と思っていたら神武以来(じんむこのかた)と読むことを初めて知りました。

ちなみに意味は「ずっと昔から続いてきたこと、あるいは逆に、これまでずっとなくて初めて起こったこと、を強調する表現。我が国が始まってからずっと。」という意味だそうです。勘違いって怖いですね。

将棋盤と将棋の駒を買いました

話は変わって将棋盤と将棋の駒を購入しました。前述した日記でも書いたんですが子供の教育上、将棋っていい教材だと思ってます。少なくとも自分にとっては将棋の強さというよりも、将棋の考え方が役に立ったので。先を読む、相手の考えを読む、自分の狙いを明確にする。囲いと戦型。いろいろ学びが多いんですよ。

将棋の駒にはいろいろと種類がある

将棋の駒には種類と値段には色々とありまして、大きく分けて彫り駒と書き駒があります。文字通り彫り駒は文字が彫ってある将棋駒で、書き駒は手書きだったりスタンプだったりの文字が書かれている駒です。

当然ながら手間のかかる彫駒のほうがお値段が高い。将棋の駒なんて頻繁に買い替えるものじゃないので、気に入ったものを使いたいわけです。長く大事にしたいものほど、いいモノを買ったほうがいいんですよね。

と、わかっているものの将棋の駒って高いものは軽く100万円を超えるものもあるわけで、できれば安くて良いものが欲しい。で、子供に使わせたいので文字が分かりやすいものがいい。

というわけで、スタンプは論外。単純に安い駒を探している方にはいいと思います。個人的には彫り駒が欲しかったのでスタンプはなしです。書き文字の駒でもいいんですが、やっぱり彫り駒のほうがカッコいいです。

彫り駒にも種類がある

彫り駒にも文字の種類が4種類ほどあり、「極上彫」「上彫」「中彫」「並彫」の4種類があります。駒の文字の形が下に行くほど略字になっており、並彫の駒を初めて見たとき、偽物の将棋の駒かと思った記憶があります。小学生の頃です。

略字体の駒ほど安いのですが、普段使わない字なので、子供に使わせるにはちょっと抵抗があるわけです。動かし方を知らない子に読めない字の駒を与えるのはちょっと違うなと。

そんな条件でお手頃価格で、上彫の木の彫り駒と将棋盤のセットを購入しました。

蝶番がない将棋盤と上彫の将棋駒

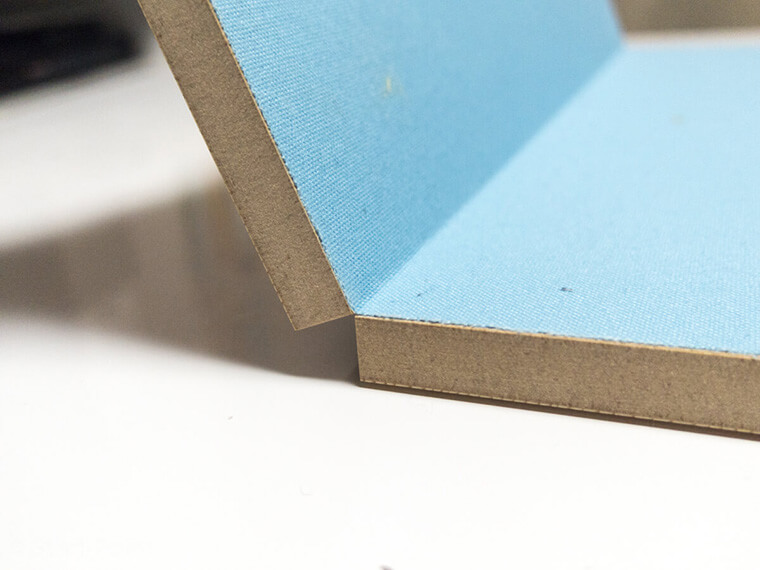

この将棋盤を選んだ理由は、蝶番が使われておらず、広げたときもたたんだ時もでっぱりがなくて良さそうだったからです。

継ぎ目が布で作られており、ピシッと真っ平になってくれます。継ぎ目に浮きができるのが嫌だったのでこの将棋盤はナイスです。こちらの将棋盤は単体でも販売されております。

将棋盤も本当にピンキリでいろいろな種類があります。収納に便利な折りたたみ式が人気ですね。

材質はMDF圧縮木材という物。これは木材を砕いて圧縮して成型して作った木材です。Medium Density Fiberboard(ミディアム デンシティ ファイバーボード)の略称になります。

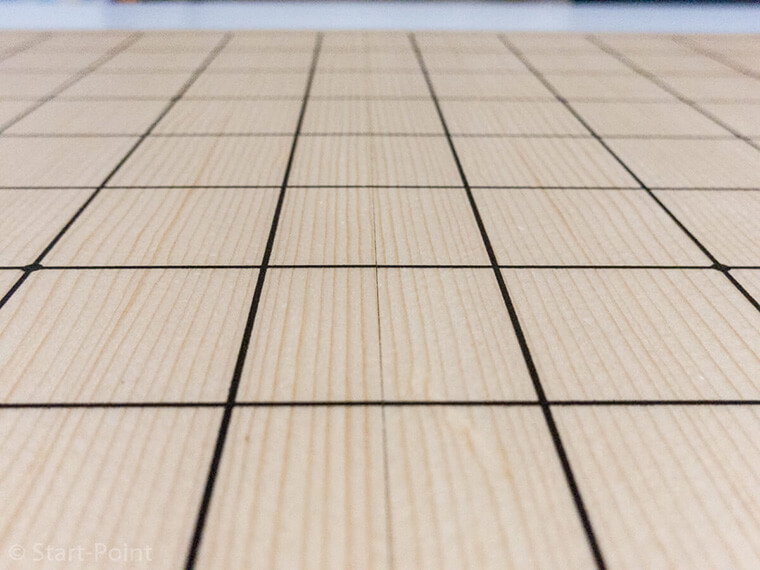

その上に薄いスプルースの皮膜が張られて、木目も鮮明に作られています。

本格的な将棋盤と比べると圧縮成形の木材なので、高級な材質ではありませんが、その分コストパフォーマンスに優れているのと収納の利便性をとって折りたためる将棋盤にしました。

将棋駒を収納する木箱もちゃんとついています。

木箱の中には金色の生地が入っています。

写真で見ると高級感あふれる布地に見えますが、実際は安っぽい生地で、端がほつれて奥さんにこれ捨てちゃだめなの、と聞かれました。なんか布で包まれているほうが高級感があるので、そのまま使っています。

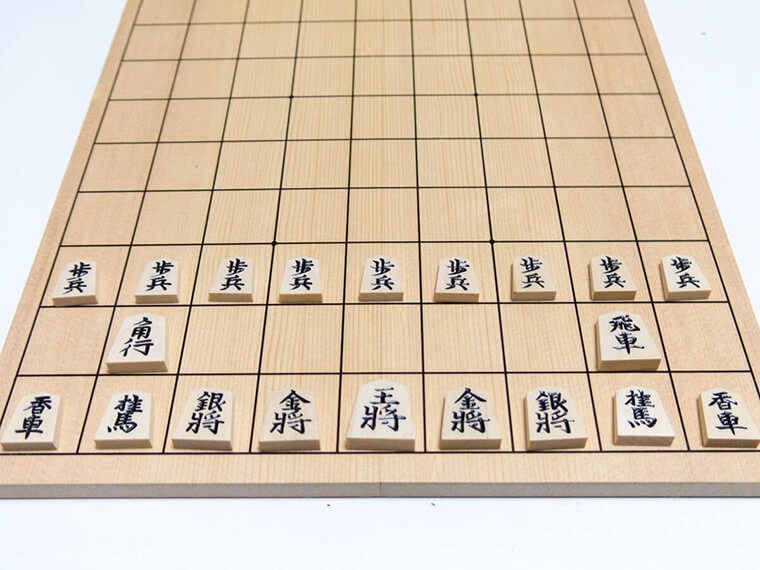

略字じゃない上彫の美しい駒

駒はしっかりとした上彫で漢字の読める小学生なら普通に読める書体となっています。裏面は読めないですけどね。

駒の材質は「樺(かば)」でできており、色は白いです。手に取った感触はかなり軽め。高級駒に使われるツゲの木と比べると安っぽさは否めませんが、木材なので「パチン」といい音がして気持ちいいです。この音を味わうにはプラスチックの駒ではダメなんですよね。

玉将の下には「山吉」という名が刻まれています。

低価格な駒と高価格の駒の金額間に結構差があって、お手頃価格で上彫の駒が数が少ないので、この将棋駒と将棋盤のセットはオススメです。

うちは下の子がまだ幼稚園なので、無くされたり汚されたりすることが考えられるのと、あんまり高級すぎる駒を買って粗末に扱われていちいち腹を立てるのも精神的にお互いに良くないのでこれくらいの駒がベストチョイスだなと納得しています。

駒の動きと基本的なルール付き

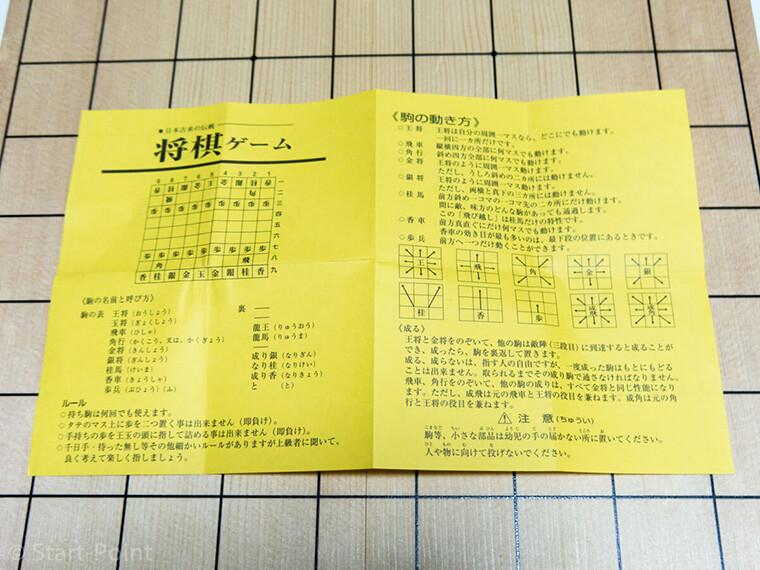

駒には簡単な将棋のルールと駒の動きが記載された紙が付属しています。

ルール解説がかなりアバウトでちょと面白いんです。「千日手、待った無し等その他細かいルールがありますが上級者に聞いてよく考えて楽しく指しましょう。」と記載があります。

こまけぇこたぁいいから楽しく指せという姿勢がいいですね。

ちいさい子に本将棋はなかなか難しいという現実

そんなわけで将棋盤と将棋駒を購入して簡単な手ほどきをしていたわけですが、最初のうちは楽しんで将棋を刺していたんですが、まぁ飽きますよね。特に幼稚園の末っ子は。

本将棋よりも「山崩し」や「はさみ将棋」「回り将棋」のほうが好きみたいです。自分が子供の頃も山崩しと回り将棋をよくやっていたのでまぁ、それはそれでいいかなと思います。

回り将棋の「ションベン」と「うんこ」というとても下品な名称のルールがあるんですが、そのフレーズにはまって笑いながら楽しんでいます。

長い目で徐々に将棋を覚えてくれたらいいなと思っております。

LINEで送る

LINEで送る Tweetする

Tweetする Facebook

Facebook